« Le régime naturel du chien c'est de manger des crottes. »

Dre Vet Charlotte Devaux

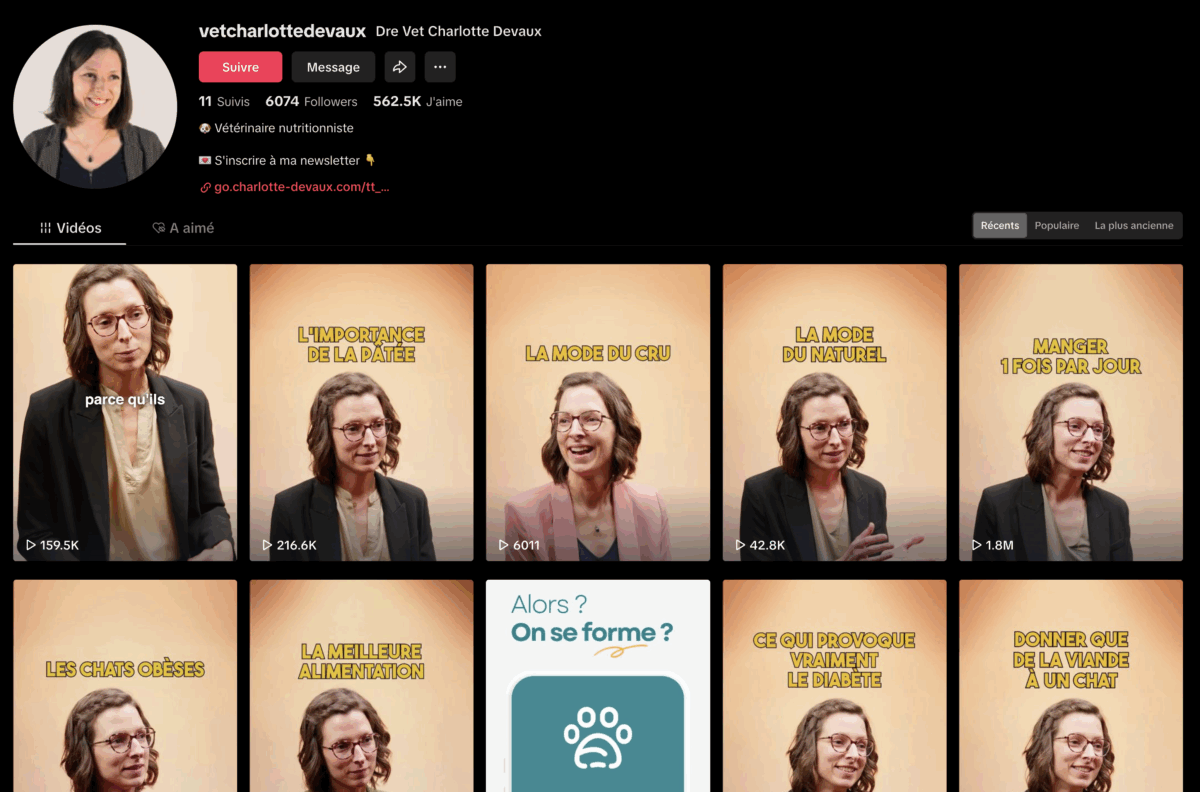

Charlotte Devaux, vétérinaire, publie régulièrement des vidéos sur TikTok et YouTube, dans un style volontairement provocateur. L'une d'elles caricature ceux qui défendent une alimentation « naturelle » pour les chiens. Voici une réponse pour remettre les faits au centre du débat.

Loin de juger tes choix (influencés par beaucoup de choses !), CQFDogs veut t'aider à réfléchir aux besoins de tes chiens et à ce que demande la responsabilité d'en avoir.

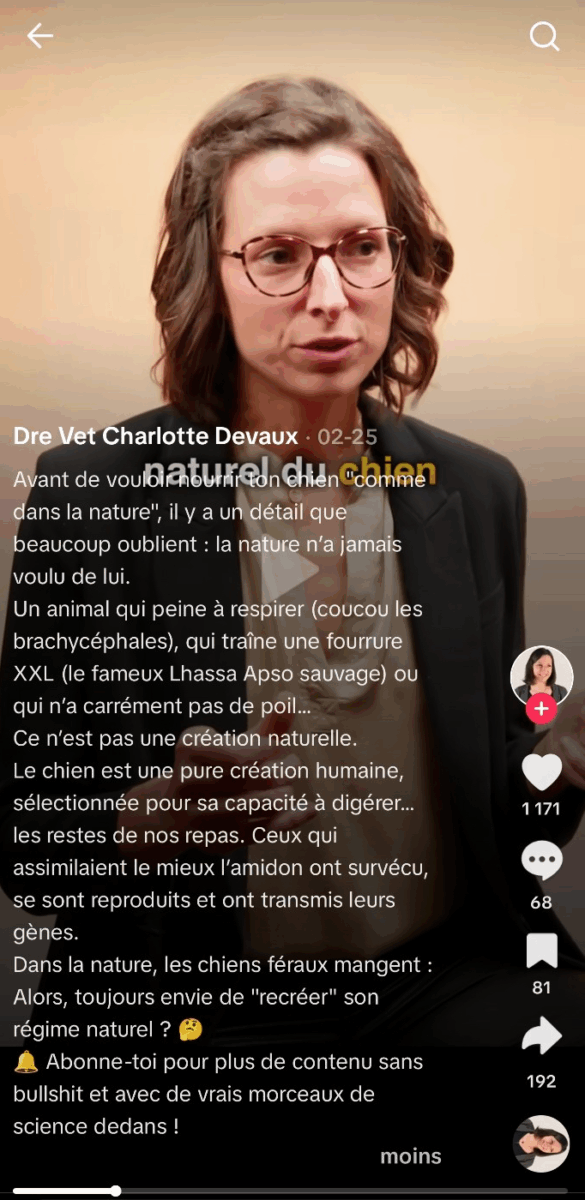

Avant d'entrer dans le vif du sujet, lisons d'abord cette invitation audacieuse dans la description de sa vidéo TikTok. Elle met tout de suite en avant l'importance de l'esprit critique:

« Abonne-toi pour plus de contenu sans bullshit et avec de vrais morceaux de science dedans ! »

Le problème ici, c'est que les « vrais morceaux de science » ressemblent surtout à des miettes. L'esprit avide de rigueur reste sur sa faim. Cela rappelle qu'un discours se réclamant de la science peut aussi se nourrir d'approximations et de simplifications.

Dans cet article, on s'appuie sur des preuves scientifiques pour répondre à une vidéo TikTok de la vétérinaire Charlotte Devaux, qui rejette l'alimentation dite « naturelle » du chien. On y rappelle que le chien, proche du loup, reste un carnivore opportuniste, et que sa digestion limitée de l'amidon ne justifie pas des régimes trop riches en glucides. Le but étant de permettre un vrai débat sur la nutrition canine.

Plus de détails

Cet article propose une analyse critique et factuelle d'une vidéo TikTok dans laquelle la vétérinaire Charlotte Devaux s'oppose à l'alimentation canine dite "naturelle". Il examine point par point les affirmations trompeuses, anachroniques ou infondées, en s'appuyant sur des données scientifiques actuelles. Celles-ci rappellent les fondements biologiques et évolutifs : le chien demeure un carnivore opportuniste très proche du loup, dont la physiologie reste profondément carnivore malgré la domestication. Une adaptation digestive partielle à l'amidon ne justifie pas le recours à des régimes hyper-glucidiques, d'autant que les céréales modernes, profondément modifiées par l'agriculture (Révolution Verte, OGM...), diffèrent grandement de leurs ancêtres.

Nous tenons à préciser que cette démarche ne constitue pas un jugement sur les pratiques alimentaires individuelles des propriétaires de chiens. Celles-ci résultent d'un ensemble de facteurs incluant l'information disponible, les habitudes culturelles et les contraintes matérielles ou temporelles propres à chaque foyer. L'objectif est ici de contribuer à une réflexion informée sur la nutrition canine. Plus largement, cela invite aussi à une interrogation collective sur les ressources (en connaissances, temps et budget) nécessaires aujourd'hui pour assumer la responsabilité d'un animal de compagnie.

Refusant toute simplification abusive, qu'elle émane de discours populaires ou de narratifs industriels, nous souhaitons favoriser un débat mieux informé sur la nutrition canine contemporaine.

Il faut noter que le type de discours analysé s'inscrit dans un contexte plus large : celui d'une profession vétérinaire structurellement liée à l'industrie de la croquette. Cette industrie, née au XXe siècle et aujourd'hui omniprésente dans la formation et le quotidien des praticiens, entretient un lien souvent peu transparent qui mériterait un traitement approfondi et fera l'objet d'un article distinct.

Passons maintenant à une analyse détaillée, point par point, des affirmations de la vidéo et des arguments exposés dans sa description.

Analyse

1. « Vous avez jamais croisé un Cavalier king charles sauvage en allant faire votre jogging au bois de Boulogne. »

Charlotte Devaux commence sa vidéo par une remarque moqueuse. Pourtant, aucun biologiste n'a jamais prétendu qu'un King Charles ou un chien de race moderne serait un animal sauvage. C'est un sophisme qui détourne l'attention du vrai sujet. Ce qui compte, ce n'est pas la race actuelle, mais la physiologie héritée du loup : digestion, enzymes, comportement alimentaire.

Il ne s'agit pas de fantasmer un retour à la vie sauvage, mais de comprendre cet héritage biologique pour proposer une alimentation qui respecte la nature profonde du chien domestique.

Développer

Cette séquence nous permet de clarifier d'emblée un point fondamental. Lorsque l'on évoque l'alimentation canine en lien avec les origines du chien, un argument simpliste est souvent avancé : celui de vouloir transformer nos animaux domestiques en bêtes sauvages. Pourtant, il est essentiel de souligner qu'aucun scientifique sérieux – aucun biologiste, aucun vétérinaire, aucun zootechnicien – n'a jamais prétendu ou suggéré qu'un chien de race moderne, qu'il s'agisse d'un délicat King Charles, d'un athlétique Berger Allemand ou d'un robuste Bouledogue, soit un animal sauvage au sens propre du terme.

Cette idée est une caricature grossière, un pur sophisme de diversion qui détourne l'attention du véritable sujet. L'objet de l'étude en zootechnie (la science de l'élevage) et en éthologie (la science du comportement animal) n'est pas la forme physique ou les spécificités comportementales d'une race moderne issue de sélections récentes. Ce qui est étudié, c'est la nature originelle du chien domestique en tant qu'espèce, Canis lupus familiaris, qui est née il y a des milliers d'années de la domestication progressive du loup (Canis lupus).

Par conséquent, pour déterminer le régime alimentaire optimal d'un chien aujourd'hui, ce n'est pas son apparence ou son mode de vie actuel qui est la clé, mais bien son héritage biologique profond. C'est sa physiologie digestive, la nature et la quantité de ses enzymes (salivaires, pancréatiques, intestinales), la structure de son tube digestif, son métabolisme et même ses comportements alimentaires innés qui sont déterminants. Ces caractéristiques physiologiques témoignent de son évolution et de son adaptation à un certain type d'alimentation au cours de son histoire évolutive, avant les sélections modernes intensives.

Il ne s'agit donc absolument pas de nourrir le fantasme d'un retour à une vie sauvage fantasmée, qui serait d'ailleurs impossible, dangereuse et non souhaitable pour un animal domestique adapté depuis des millénaires à vivre aux côtés de l'homme. L'objectif est, au contraire, de comprendre cet héritage physiologique issu de son ancêtre et de son processus de domestication pour pouvoir lui offrir, dans le cadre de sa vie en captivité sous notre responsabilité, une alimentation la plus appropriée et optimale possible. Il s'agit de respecter sa nature profonde et ses besoins biologiques fondamentaux pour garantir sa santé et son bien-être, en lui proposant un régime cohérent avec son système digestif et métabolique hérité.

« Les gens pensent que le régime naturel du chien, c'est le régime du loup. »

Ce n'est pas une simple opinion, mais un fait scientifique : le chien partage 99,9 % de son ADN mitochondrial avec le loup gris (Canis lupus), preuve directe de leur lien. Même s'il a développé une adaptation pour mieux digérer l'amidon (gène AMY2B, étude Axelsson 2013), cela ne fait pas de lui un omnivore. Son système digestif reste celui d'un carnivore.

Le chien est un carnivore opportuniste : son organisme est fait pour un régime basé sur des proies animales, mais il peut aussi tirer parti d'autres aliments, comme des végétaux, en complément. Contrairement au chat, qui lui est un carnivore strict.

Développer

Ce n'est pas une simple hypothèse ni une "pensée populaire", mais une classification solidement ancrée dans la base scientifique. Le lien évolutif profond entre le chien domestique et son ancêtre sauvage, le loup gris (Canis lupus), est attesté par des preuves génétiques irréfutables : le chien partage notamment 99,9 % de son génome mitochondrial avec le loup. Le génome mitochondrial, transmis par la mère, est particulièrement utile pour retracer l'histoire évolutive et confirme la très étroite parenté entre les deux. Cette proximité se reflète également dans la classification taxonomique, où le chien est généralement classé dans le même genre et la même espèce que le loup (Canis lupus), souvent en tant que sous-espèce Canis lupus familiaris, bien que certaines classifications anciennes le considèrent encore comme une espèce distincte (Canis familiaris). La tendance actuelle est cependant de le reconnaître comme une sous-espèce du loup, soulignant ainsi son origine directe.

Au cours du processus de domestication, qui a impliqué une cohabitation et un accès aux ressources humaines, le chien a développé certaines adaptations génétiques qui le différencient du loup strict. Une étude majeure, publiée dans la prestigieuse revue Nature en 2013 par l'équipe d'Axelsson et al., a notamment mis en évidence une augmentation du nombre de copies du gène AMY2B, qui code pour l'amylase pancréatique. L'amylase est une enzyme essentielle à la dégradation de l'amidon (un glucide complexe) en sucres simples assimilables. Cette adaptation a permis aux chiens de mieux utiliser les ressources amylacées disponibles dans l'environnement humain (restes de cultures, détritus).

Cependant, il est important de ne pas surinterpréter cette adaptation. Le développement d'une meilleure capacité à digérer l'amidon ne transforme pas le chien en un omnivore au sens où l'entend la biologie pour des espèces comme l'homme, le porc ou l'ours, dont l'appareil digestif et les besoins métaboliques sont fondamentalement différents et optimisés pour exploiter efficacement une très large variété de sources alimentaires primaires (végétales et animales). Chez le chien, ces adaptations à l'amidon sont complémentaires à sa physiologie de carnivore, et non substitutives à ses besoins primaires en nutriments d'origine animale (protéines et graisses).

De plus, il faut souligner que cette adaptation à la digestion de l'amidon n'est pas uniforme au sein de l'espèce canine. La capacité digestive des glucides complexes varie considérablement selon les races (certaines lignées, potentiellement celles ayant cohabité plus étroitement avec l'homme ou sélectionnées pour des régimes particuliers, étant mieux adaptées que d'autres) et même selon les individus au sein d'une même race. Cela signifie que tous les chiens ne sont pas égaux face à l'assimilation des aliments riches en amidon.

C'est pourquoi la classification scientifique la plus précise pour le chien est celle de carnivore opportuniste, et non d'omnivore au sens strict. Cela implique que son système digestif et son métabolisme sont principalement optimisés pour assimiler les nutriments dérivés de proies animales (protéines de haute qualité, graisses animales, certains acides aminés spécifiques comme la taurine ou l'arginine, vitamines liposolubles, etc.). Cependant, par opposition à un carnivore strict comme le chat domestique (Felis catus), le chien possède une certaine flexibilité métabolique. Ils sont capables de digérer certains légumes, fruits, et grains. Ces sources peuvent être utilisées secondairement ou en complément, particulièrement dans des situations où les proies primaires sont rares – un comportement observé chez les canidés sauvages et qui est devenu avantageux lors de leur cohabitation avec les humains.

En comprenant cette classification nuancée – carnivore opportuniste – il devient possible de définir et de proposer un régime alimentaire qui est biologiquement aligné avec leur conception physiologique, contribuant ainsi à leur santé et à leur bien-être à long terme.

2. « Les gens vont essayer de reconstruire un régime naturel idéalisé à base de "on va reconstituer la proie" »

Dire que l'approche physiologique, comme le BARF, relève de l'idéalisation mérite d'être nuancé : l'alimentation industrielle, standardisée, repose souvent sur une idéalisation bien plus poussée, parfois très éloignée de la physiologie réelle du chien et de la diversité de ses besoins

Cette approche n'a rien d'un fantasme : elle repose sur des proportions nutritionnelles étudiées pour imiter une proie, en phase avec la physiologie du chien, et soutenues par des experts vétérinaires.

Les dangers souvent mis en avant (risques bactériens, déséquilibres…) concernent la préparation, pas le régime carné en lui-même. Ce modèle est d'ailleurs appliqué par de nombreux zoos qui nourrissent leurs carnivores, y compris les loups, avec de la viande crue.

Développer

Qualifier cette approche de simple "idéalisation" est une critique courante qui mérite une mise en perspective. Certes, toute tentative de reproduire fidèlement un régime ancestral dans un contexte domestique implique une part de modélisation, et donc d'interprétation. Mais peut-on ignorer l'idéalisation bien plus massive portée par l'industrie des aliments transformés ? Prétendre qu'une formule de croquettes – souvent la même recette standardisée vendue pour des chiens aux besoins pourtant très variés – constitue l'aliment "parfaitement adapté" et "scientifiquement complet" relève d'une simplification extrême et totalement déconnectée de la diversité biologique individuelle.

Cette déconnexion se reflète d'ailleurs dans la stratégie marketing elle-même : les emballages et publicités insistent sur les saveurs ou ingrédients carnés (« au bœuf », « au poulet », « à l'agneau »), alors que l'analyse de la composition révèle bien souvent une proportion majoritaire de céréales (maïs, blé, riz...) qui sont rarement mises en avant comme argument de vente.

Il est paradoxal d'observer cette quête de perfection nutritionnelle standardisée pour l'animal, alors que les recommandations nutritionnelles humaines contemporaines alertent sur les risques d'une consommation excessive de glucides raffinés et d'aliments ultra-transformés, et que peu d'individus calculent précisément leurs macronutriments à chaque repas1. Pour nous-même, nous comptons davantage sur la diversité alimentaire et les signaux corporels que sur une formule unique et supplémentée pour garantir notre équilibre à long terme. Exiger une précision absolue et constante via un aliment industriel unique pour le chien apparaît ainsi doublement en décalage : avec nos propres pratiques et avec une approche biologique favorisant la variété et l'adaptation.

Face à la critique d'une "idéalisation", rappelons sur quoi repose réellement l'approche BARF (Biologically Appropriate Raw Food qui signifie "Nourriture crue biologiquement appropriée"). Elle se base sur des ratios nutritionnels étudiés (viande, os charnus, abats, légumes/fruits en quantité limitée) visant à "mimer" la composition globale d'une proie, en accord avec la physiologie du chien. Cette approche est soutenue par de nombreux vétérinaires nutritionnistes (Dodd et al., 2020 ; Sandri et al., 2017) et documentée dans des publications. Ce n'est donc pas un fantasme, mais une tentative de réponse physiologique argumentée aux besoins de l'espèce.

Si les détracteurs de cette approche évoquent souvent des risques (bactériologiques, déséquilibres, dangers liés aux os), il est essentiel de distinguer le principe physiologique des erreurs de mise en œuvre : une ration crue, comme toute autre alimentation, doit être correctement formulée, équilibrée et préparée pour être sûre et bénéfique.

À cet égard, il est pertinent d'observer les pratiques de nombreuses institutions zoologiques qui nourrissent leurs carnivores captifs, y compris les loups, avec des régimes à base de viande crue, considérant que cela correspond mieux à leur physiologie et à leur comportement alimentaire naturel2. Des aliments formulés existent aussi pour les carnivores de zoo, mais le recours à une alimentation crue par des professionnels souligne la validité du principe du BARF. Cela invite à considérer qu'un régime cru, s'il est équilibré et géré sanitairement, peut être une option physiologiquement cohérente pour le chien domestique, proche parent du loup, contrairement aux affirmations qui le rejettent par principe comme étant intrinsèquement irréaliste ou dangereux.

3. « En vrai, le régime naturel du chien c'est de manger les restes des humains. C'est des restes de céréales... des carcasses. »

Dire que le régime « naturel » du chien se limite aux restes des humains (céréales, carcasses) est une lecture simpliste, historiquement fausse et déconnectée du contexte d'origine.

Dans les sociétés anciennes, qu'elles soient de chasseurs-cueilleurs ou agricoles, chaque ressource était précieuse. Les chiens n'avaient accès qu'à quelques restes très limités (éclats d'os, déchets végétaux), loin des surplus modernes. Ils ont donc adopté un comportement opportuniste, loin du modèle moderne où les chiens reçoivent une nourriture abondante, uniforme et industrielle.

En plus, les images montrées dans la vidéo — restes d'assiette, carcasse de poulet cuit — ne correspondent en rien à la réalité historique évoquée. Elles contredisent même les recommandations vétérinaires de base sur les os cuits, potentiellement dangereux, ce qui décrédibilise encore son argumentaire.

Développer

Les premières étapes de la domestication du chien, attestées archéologiquement dès le Paléolithique supérieur (≥ 15 000 ans) au sein de sociétés de chasseurs-cueilleurs, posent d'emblée la question de la nature et de la disponibilité réelles des "restes humains" pour ces premiers canidés familiers. L'image simpliste de déchets systématiquement et abondamment laissés à leur disposition doit être fortement nuancée, que ce soit pour cette période pré-agricole ou pour les millénaires ultérieurs.

En effet, durant le Paléolithique, si les chiens ont sans doute profité des déchets des campements, il est erroné d'imaginer que toutes les parties animales non consommées par l'homme leur étaient abandonnées, car les sociétés humaines valorisaient de nombreuses matières premières : os et bois de cervidés pour l'outillage, l'armement ou la parure ; peaux et fourrures pour l'habillement ou l'habitat ; tendons pour les liens ; même les viscères comme les intestins pouvaient servir (récipients, cordages, et bien plus tard, boyauderie pour la consommation humaine)3. Les chiens avaient donc vraisemblablement accès à des fragments délaissés après utilisation humaine (éclats d'os, déchets de parage des peaux, abats moins prisés…).

Avec l'avènement de l'agriculture, la nature des déchets humains s'est ensuite logiquement modifiée. Si les matières végétales y sont devenues quantitativement importantes4, l'idée que les "restes de céréales" aient constitué une ressource suffisamment abondante et constante pour les chiens au sein de ces déchets végétaux mérite un examen particulièrement critique. Contrairement à nos sociétés d'abondance et de gaspillage modernes, il est improbable que les sociétés agricoles historiques aient systématiquement rejeté des quantités massives de céréales directement consommables. Les grains étaient une ressource alimentaire fondamentale et leurs sous-produits (son pour le bétail, paille pour divers usages...) étaient également le plus souvent valorisés, limitant le "déchet" exploitable au sens où nous l'entendons 5.

L'archéobotanique, par l'analyse des dépotoirs (middens) et autres contextes archéologiques, confirme d'ailleurs que ce qui était rejeté consistait davantage en résidus ultimes de traitement, en grains accidentellement carbonisés ou en stock gâté, plutôt qu'en larges surplus de grains sains directement accessibles aux animaux6. Imaginer des chiens se nourrissant principalement de "restes de céréales" humains relève donc d'une projection anachronique. Cela renforce l'image d'un comportement de récupération opportuniste et sélectif du chien, glanant ce qu'il pouvait : sa propre chasse, des charognes, les rares déchets carnés, et peut-être quelques résidus céréaliers peu transformés et peu abondants. On est bien loin de la disponibilité massive et standardisée des aliments industriels modernes.

N'oublions pas non plus le fossé qualitatif immense entre ces éventuels restes de céréales anciennes et les céréales actuelles, ultra-transformées et génétiquement modifiées (Révolution Verte, OGM), qui forment aujourd'hui la base de nombreuses croquettes. Cette complexité historique et biologique rend l'affirmation de la vétérinaire sur les "restes de céréales et carcasses" comme régime naturel particulièrement réductrice.

En outre, si les premières expérimentations agricoles peuvent être antérieures, la généralisation de la culture des céréales n'intervient qu'à partir de -10 000 ans environ (8 000 av. J.-C.), de manière très progressive et surtout inégale selon les régions (le Proche-Orient étant précurseur). Il faut garder à l'esprit que ce n'est donc qu'un point de départ pour l'exposition des chiens aux céréales, car une adaptation biologique significative (comme pour la digestion de l'amidon) est un processus évolutif lent qui requiert des millénaires.

Pour ajouter à l'absurdité de cette simplification, la vidéo illustre ce propos avec des images pour le moins déconcertantes : on y voit un Golden Retriever lécher goulûment une assiette (bien différente des dépotoirs de la préhistoire) puis, de manière plus problématique venant d'une professionnelle, une carcasse de poulet cuit donnée à un Rottweiler.

Non seulement ces scènes contemporaines n'ont aucun rapport avec les restes bruts auxquels les premiers chiens avaient accès, mais l'image de la carcasse de poulet cuit heurte de front les recommandations vétérinaires élémentaires. Il est universellement déconseillé de donner des os cuits (surtout de volaille) aux chiens, car la cuisson les rend cassants et susceptibles de provoquer de graves blessures internes. Ainsi, l'argumentaire déjà historiquement fragile se voit illustré par une suggestion visuelle potentiellement dangereuse, renforçant l'impression d'une approche superficielle et contradictoire, bien loin de la rigueur scientifique affichée.

«Sélectionnés pour digérer les restes de nos repas. »

Dire que le chien a été sélectionné pour « digérer nos restes » est une simplification grossière. La sélection a porté sur le comportement (docilité, chasse, garde…), pas sur sa capacité à digérer des déchets. L'adaptation à l'amidon, tardive et partielle, n'a pas changé ses besoins fondamentaux en nutriments animaux. Quant à nos restes modernes, trop salés, sucrés, gras — voire toxiques —, ils sont totalement inadaptés à sa physiologie.

Développer

Affirmer que les chiens ont été sélectionnés d'emblée « pour digérer nos restes » constitue une simplification grossière. La logique évolutive et la pression de sélection exercée par l'homme durant la domestication ont bien plus vraisemblablement favorisé des critères comportementaux et utilitaires – la docilité, la capacité à coopérer pour la chasse ou la garde, la tolérance sociale – qui offraient un avantage direct à la survie et à la reproduction aux côtés des groupes humains. Une adaptation métabolique aléatoire à des déchets de composition variable et souvent pauvre aurait été une stratégie sélective bien moins efficace. Il faut rappeler, une fois encore, que la domestication a débuté des millénaires avant l'agriculture.

Par conséquent, le chien conserve une physiologie fondamentalement dépendante de nutriments spécifiques d'origine animale, comme la vitamine B12 ou certains profils d'acides aminés essentiels. Son adaptation ultérieure à une meilleure digestion de l'amidon, bien que réelle et récente, est restée physiologiquement secondaire, quantitativement limitée, variable entre individus, et n'a jamais supplanté ce besoin primordial en nutriments issus de sources animales.

Enfin, transposer cette idée aux "restes de nos repas" actuels est particulièrement fallacieux. Notre alimentation contemporaine, souvent riche en sel, en sucres ajoutés, en graisses transformées, en épices, voire en ingrédients spécifiquement toxiques pour le chien (tels que l'oignon, l'ail, le chocolat, le xylitol...), rend la grande majorité de nos restes nutritionnellement déséquilibrés et potentiellement dangereux pour cette espèce. Prétendre qu'une adaptation évolutive viserait de tels composants est biologiquement absurde et ignorerait les principes de base de la nutrition et de la toxicologie canines.

4. « Et si il chasse, il chassait plutôt des rat que des rennes. »

Cet argument est une diversion qui introduit une distinction absurde et hors sujet. Qu'il s'agisse d'un rat ou d'un renne, ce sont dans les deux cas des proies animales, riches en protéines, en graisses, en minéraux et en micronutriments essentiels.

D'ailleurs, il est révélateur que les réglementations nous imposent, à juste titre, de tenir nos chiens en laisse durant certaines périodes pour protéger la faune – reconnaissant ainsi leur instinct prédateur – mais qu'aucune ne s'inquiète de les voir dévaster les champs de céréales... Preuve, s'il en fallait, que l'attirance naturelle du chien ne se situe manifestement pas du côté des végétaux cultivés.

De nombreuses études (Boitani et al., 1995 ; Vanak & Gompper, 2009) sur les chiens errants ou féraux montrent qu'ils consomment en majorité :

- des petits mammifères ;

- des charognes ;

- des restes carnés ;

- et seulement marginalement des aliments végétaux cuits.

Donc même les chiens non encadrés par l'homme tendent vers un régime carné, à l'opposé des croquettes hyper-glucidiques qui dominent le marché.

Développer

Que la source soit un rongeur, un oiseau, ou un grand ongulé, les tissus animaux présentent une composition biochimique intrinsèquement différente de celle des matières végétales. Ils fournissent des protéines complètes avec des profils d'acides aminés spécifiques, des lipides avec des acides gras essentiels particuliers, des minéraux biodisponibles (notamment calcium et phosphore issus des os), ainsi que des vitamines clés (comme la B12) que l'on ne retrouve pas ou peu dans les végétaux. C'est la nature animale de la source alimentaire, et non sa taille, qui correspond aux adaptations métaboliques et digestives primaires d'un carnivore opportuniste, par opposition aux sources végétales majoritairement composées de glucides complexes (amidon, fibres) et de profils protéiques distincts.

Cette orientation biologique fondamentale vers les proies animales est d'ailleurs implicitement reconnue dans nos réglementations. Les obligations de tenir les chiens en laisse dans certains environnements naturels (forêts, parcs nationaux) ou durant certaines périodes (nidification, mise bas de la faune) visent spécifiquement à prévenir les actes de prédation sur la faune sauvage, reconnaissant de fait leur instinct et leur potentiel impact sur les populations animales. Aucune mesure similaire n'est jamais jugée nécessaire pour protéger les cultures agricoles (champs de maïs, de blé, vergers...) d'une prédation ou d'une consommation significative par les chiens, illustrant bien où se porte l'attirance alimentaire naturelle et l'instinct de chasse de l'espèce.

Cette tendance vers un régime à dominante carnée est, de plus, corroborée par de nombreuses études scientifiques portant sur l'écologie alimentaire des populations de chiens errants ou féraux à travers le monde. Ces travaux, qui reposent sur l'analyse rigoureuse de contenus stomacaux ou de fèces (scatologie), voire sur l'observation directe, convergent massivement. Ils montrent que, lorsque les chiens ne dépendent pas exclusivement de l'alimentation fournie par l'homme, leur régime se compose très majoritairement de sources animales.

Les études de référence, comme celles menées par Boitani et ses collaborateurs en Italie (Boitani et al., 1995) ou par Vanak & Gompper en Inde (Vanak & Gompper, 2009), listent typiquement comme composants principaux et récurrents du régime de ces chiens :

- Les petits mammifères (rongeurs, lagomorphes...) qui sont chassés activement ;

- Les charognes de plus grands animaux, sauvages ou domestiques ;

- Les restes carnés issus des déchets d'origine humaine (déchets d'abattage, restes de repas dans les poubelles...) ;

- Les oiseaux, reptiles ou invertébrés, selon les opportunités et les écosystèmes locaux ;

Il est important de noter que la part des végétaux (fruits, céréales, légumes...), lorsqu'elle est identifiée, reste généralement très marginale dans ces études et est souvent liée soit à la consommation de déchets anthropiques spécifiques (poubelles contenant des restes de repas mixtes), soit potentiellement à l'ingestion du contenu stomacal des proies herbivores consommées.

Ainsi, l'observation scientifique des comportements alimentaires de chiens ayant une liberté de choix substantielle confirme leur nature de carnivores opportunistes, dont la stratégie alimentaire spontanée et préférentielle privilégie très largement les sources d'origine animale.

Cette réalité biologique et éthologique se trouve en contradiction marquée avec la composition de nombreux aliments industriels secs (croquettes) qui dominent le marché actuel. La formulation de ces derniers repose en effet fréquemment sur une base majoritaire de céréales ou d'autres sources d'amidon, conduisant à une teneur très élevée en glucides (régimes dits hyper-glucidiques), une composition bien éloignée du régime vers lequel tend naturellement l'espèce canine lorsqu'elle peut exploiter diverses ressources.

5. « Le régime naturel du chien c'est de manger des crottes. »

Non, non, non et non! Cette affirmation relève de la malhonnêteté intellectuelle.

La coprophagie (ingestion de matières fécales) n'est pas un comportement alimentaire normal chez un chien adulte en bonne santé. Elle n'est naturelle que dans un cas précis : la mère qui nettoie ses chiots, et seulement de façon temporaire. En dehors de ce contexte, elle est souvent le signe d'un problème : carence, trouble digestif, malabsorption, stress, ennui, etc.

Cette caricature rhétorique évite une discussion utile sur la panse verte — paroi et contenu stomacal partiellement digéré de ruminant — utilisée dans certains régimes naturels pour imiter la consommation de viscères, et qui n'a rien à voir avec des excréments. Cet ingrédient se retrouve d'ailleurs dans certains aliments industriels. Brandir cet « épouvantail » permet surtout de tourner l'approche naturelle en ridicule, sans discuter sérieusement des apports nutritionnels des différentes parties d'une proie.

Développer

La coprophagie n'est ni un comportement alimentaire principal, ni un besoin physiologique normal chez le chien adulte sain. C'est généralement :

- un comportement de nettoyage chez la chienne allaitante ;

- un signe de carence nutritionnelle, de trouble digestif (malabsorption) ou de stress important ;

- un comportement parfois observé dans des contextes de sous-nutrition sévère ou d'ennui profond...

Aucune étude sérieuse ne classe la coprophagie comme un mode alimentaire naturel ou souhaitable chez le chien. C'est un symptôme potentiel, pas un régime.

La vétérinaire conclut d'ailleurs son argumentaire sur ce point par une boutade : « donc le régime naturel du chien c'est de manger des crottes... c'est beaucoup moins sexy à reconstituer dans la gamelle. ». Au-delà de son ton léger, cette remarque est révélatrice : elle caricature et tente de ridiculiser pour éviter d'aborder ce qui est réellement pertinent. En effet, lorsque les approches d'alimentation naturelle (type BARF) mentionnent l'intérêt des contenus digestifs des proies, elles ne parlent absolument pas de "crottes", mais de la panse et de son contenu.

Il s'agit plus spécifiquement de la "panse verte", soit la paroi non blanchie de l'un des estomacs des ruminants (vache, mouton...) avec les matières végétales partiellement digérées qu'elle contient. Loin d'être un déchet sans intérêt, la panse verte est plébiscitée par de nombreux adeptes de l'alimentation crue car elle est naturellement riche en enzymes digestives, en probiotiques bénéfiques, en vitamines, en acides gras essentiels et présente un ratio calcium/phosphore équilibré. Elle mime ce que le loup ou le chien ancestral ingérerait en consommant les viscères de ses proies herbivores.

D'ailleurs, l'intérêt de la panse n'est pas ignoré par l'industrie : comme le foie et le coeur, on trouve la "panse" comme ingrédient complémentaires dans certaines pâtées, friandises et croquettes commerciales, même s'il s'agit souvent de panse blanchie, moins riche que la panse verte crue.

Utiliser l'épouvantail des "crottes" est donc une rhétorique absurde. Cela permet juste d'éviter une discussion sérieuse sur l'intérêt nutritionnel potentiel des différents composants d'une proie, y compris les viscères, et de discréditer par la moquerie toute approche visant à s'inspirer du régime ancestral du carnivore opportuniste qu'est le chien.

6. « Le chien a été créé par l'être humain et donc il a un régime qui est influencé par l'être humain depuis le départ. »

Cet argument est à la fois biologiquement et historiquement réducteur. La domestication a modifié le comportement du chien, pas ses besoins fondamentaux en nutriments d'origine animale (Taurine, B12, vitamine A active, etc.). Par ailleurs, le contrôle total de l'alimentation des chiens est très récent dans l'histoire : il date surtout de l'après XIXe siècle en Occident, alors qu'avant, le chien conservait une certaine autonomie pour chasser ou récupérer sa nourriture.

Cette perspective historique est d'autant plus déterminante que les végétaux eux-mêmes ont été profondément transformés. Les céréales modernes, omniprésentes dans l'alimentation industrielle, n'ont plus grand-chose à voir avec les variétés anciennes. Cela affaiblit fortement l'argument selon lequel l'adaptation à l'amidon suffirait à justifier des formulations aussi riches en glucides.

Parallèlement, notre habituation aux aliments transformés peut diminuer notre vigilance face à l'usage de sous-produits animaux et d'ingrédients issus du rendu (équarrissage) dans l'alimentation animale, dont la qualité biologique reste discutable malgré les normes sanitaires.

Enfin, la ressemblance entre plusieurs arguments critiqués dans cet article et les messages promotionnels de l'industrie agro-alimentaire soulève des questions légitimes sur l'origine et l'objectivité de certains discours vétérinaires. Elle met en évidence l'influence de logiques commerciales et industrielles, souvent prioritaires sur les considérations biologiques, dans la construction de l'alimentation canine actuelle.

Développer

Cette affirmation, bien que partant d'une prémisse partiellement vraie (l'influence indéniable de l'homme via la domestication), tire une conclusion biologiquement réductrice et potentiellement trompeuse sur le régime alimentaire optimal. La domestication est un processus évolutif piloté par des pressions de sélection humaine, mais elle ne supprime pas les besoins biologiques fondamentaux hérités de l'ancêtre loup.

Comme déjà souligné précédemment, le chien a été sélectionné principalement pour sa docilité, sa tolérance sociale ou ses aptitudes comportementales (chasse, garde), pas spécifiquement pour devenir un omnivore-céréalivore dont le métabolisme serait parfaitement adapté aux restes de l'agriculture humaine moderne. Il reste physiologiquement dépendant de nutriments spécifiques majoritairement ou exclusivement d'origine animale :

- Taurine : essentielle chez certaines races, absente des végétaux.

- Vitamine B12 : uniquement d'origine animale.

- Vitamine A : sous forme active (rétinol) uniquement dans les tissus animaux.

- Acides aminés soufrés (méthionine, cystéine) : moins biodisponibles dans les plantes.

Il faut aussi considérer que si le chien a été sélectionné pour certains traits facilitant la cohabitation (docilité, aptitude au travail...), ce même processus s'est accompagné d'une restriction croissante de l'expression de nombreux comportements naturels liés à son héritage de carnivore prédateur. La chasse est prohibée, l'exploration est limitée, l'aboiement est contrôlé... Le « chien de salon » moderne est une construction sociale très récente à l'échelle de son évolution, dont le mode de vie est souvent en décalage profond avec les adaptations comportementales et physiologiques de son espèce.

Il faut également distinguer l'association historique multiforme du chien avec l'homme de la condition de dépendance et de contrôle diététique quasi total qui caractérise la majorité des chiens de compagnie dans les sociétés industrialisées actuelles. Pendant des millénaires, de nombreux chiens domestiques conservaient une certaine autonomie, vivant à la périphérie des habitations, ayant accès à l'extérieur, chassant ou récupérant de la nourriture de manière opportuniste, en complément de ce que l'homme pouvait fournir ou laisser.

Le modèle du chien considéré avant tout comme un animal de compagnie, vivant principalement à l'intérieur et dont l'alimentation est entièrement choisie, fournie et contrôlée par son propriétaire, est une évolution relativement récente dans la longue histoire de la domestication, devenue prédominante en occident surtout à partir des XIXe et surtout XXe siècles avec l'urbanisation et l'émergence d'une industrie dédiée à l'alimentation animale7. Cette situation moderne de dépendance alimentaire intégrale est précisément ce qui permet – et est souvent justifiée par – l'imposition de régimes standardisés et industriels, parfois éloignés des conditions de vie et des stratégies alimentaires mixtes (chasse, récupération de ressources variées) qui ont prévalu pendant la majeure partie de la coévolution chien-homme.

Il est d'ailleurs important de souligner un autre parallèle souvent ignoré : tout comme le chien a été façonné par la sélection humaine, les céréales présentes dans l'alimentation industrielle ont elles aussi été profondément modifiées, n'ayant plus grand-chose à voir avec leurs ancêtres sauvages ou même les variétés cultivées jusque vers le milieu du XXe siècle. Depuis des millénaires, mais de façon très accélérée avec la Révolution Verte des années 1960-70 (qui a introduit des variétés de blé et de riz à haut rendement) et plus récemment avec l'hybridation intensive et l'introduction d'organismes génétiquement modifiés (OGM), les céréales ont subi des transformations majeures. Ces modifications visant l'augmentation des rendements ont affecté leur structure génétique (amidon, profil en protéines comme le gluten du blé moderne, sélectionné pour la panification industrielle) et potentiellement leur profil nutritionnel ou leur digestibilité par rapport aux variétés anciennes.

Par conséquent, l'argument selon lequel le chien se serait "adapté" aux céréales lors de sa domestication devient encore plus discutable lorsqu'il s'agit des céréales modernes, génétiquement très éloignées de celles que ses ancêtres ont pu rencontrer occasionnellement, et qui sont de surcroît ultra-transformées dans les aliments industriels.

Il est d'ailleurs frappant de constater la forte convergence entre les arguments analysés ici et les narratifs marketing des grands fabricants d'aliments industriels. Des marques comme Hill's Pet Nutrition insistent sur les différences biologiques et métaboliques entre chien et loup pour écarter les régimes "type loup" jugés inappropriés (voir leur communication sur "Dogs & Wolves: How Their Biology is Different"). De même, Royal Canin détaille abondamment les risques supposés des régimes crus comme le BARF (déséquilibres nutritionnels, contamination bactérienne, dangers des os). L'accent mis sur la capacité du chien à digérer l'amidon est aussi courant pour justifier la forte présence de céréales dans les formulations industrielles (visibles par exemple dans la composition des gammes Purina Pro Plan). Enfin, la promotion quasi systématique de formulations "scientifiquement étudiées", complètes et "équilibrées" s'oppose directement à la philosophie des approches "naturelles" ou "ancestrales", souvent dépeintes comme des modes ou des mythes.

Sans prouver une influence directe avec les propos de la vétérinaire Charlotte Devaux, la similarité marquée entre ses arguments et le discours marketing de l'industrie interroge légitimement sur l'origine et la circulation de ces points de vue dans le débat public et professionnel sur l'alimentation canine. Cette interrogation sur la nature des discours est peut-être d'autant plus pertinente que notre propre habituation sociétale à une alimentation humaine de plus en plus transformée et conditionnée (conserves, surgelés, ingrédients industriels, emballages sophistiqués, voire "nourriture de guerre" en termes de conservation) pourrait potentiellement diminuer notre vigilance critique envers la composition exacte et l'origine des matières premières des aliments pour animaux. En effet, au-delà des céréales souvent majoritaires, ces produits intègrent légalement et couramment des « sous-produits animaux » et des ingrédients issus du processus de rendu ou équarrissage industriel (tels que farines de viande et d'os, graisses animales).8

La composition exacte varie selon les produits. Si ces composants peuvent avoir une valeur nutritionnelle et être parfaitement sûrs lorsqu'ils proviennent de matières premières de qualité et sont traités selon des normes strictes, leur inclusion systématique et leur transformation intensive soulèvent néanmoins des questions légitimes sur la qualité biologique globale de l'aliment final, parfois très éloignée de l'image de pièces de viande ou d'ingrédients "nobles" souvent suggérée par le marketing.

Seconde partie

Décryptage du texte de description TikTok

En complément de la vidéo, Charlotte Devaux publie une description rédigée, censée résumer ou renforcer ses propos. Là encore, on retrouve un empilement de biais, d'approximations et d'erreurs manifestes.

« La nature n'a jamais voulu de lui. »

C'est une formule rhétorique anthropocentrique et scientifiquement vide. Les chiens sont le fruit de processus évolutifs pilotés par sélection humaine, comme le cheval, la poule ou la vache, mais cela ne l'exclut pas du vivant, ni ne rend ses besoins physiologiques moins importants. Ils possèdent une structure digestive, un microbiote, un métabolisme issus de millénaires de coévolution. Le nier serait une posture idéologique, pas scientifique.

« Un animal qui peine à respirer... qui traîne une fourrure XXL… »

Hors sujet délibéré. Les dérives de l'élevage moderne (hypertypes, races « exotiques ») n'ont aucun rapport avec les besoins alimentaires fondamentaux des chiens. Le fait que certains soient mal adaptés à une vie autonome ne change rien à leur appartenance biologique à l'ordre des carnivores, ni à leurs besoins spécifiques en nutriments d'origine animale. C'est un détournement par cas extrême, sans valeur argumentative.

« Ce n'est pas une création naturelle. »

Le chien est une espèce domestique issue d'un processus de sélection guidé par l'humain — lequel fait partie du vivant. Ce processus n'a jamais effacé ses fondements biologiques. Les chiens digèrent les protéines, métabolisent les graisses et dépendent de nutriments présents uniquement dans les tissus animaux. L'argument de « non-naturalité » n'a aucune pertinence scientifique en matière d'alimentation.

« Ceux qui assimilaient le mieux l'amidon ont survécu, se sont reproduits et ont transmis leurs gènes. »

L'étude Axelsson (2013) montre une meilleure tolérance à l'amidon par duplication du gène de l'amylase, mais cela ne signifie pas que l'amidon soit devenu, ni doive devenir, la base du régime canin. L'adaptation est partielle et insuffisante pour justifier les 40 à 60 % de glucides des croquettes. Aucune étude sérieuse ne recommande un régime majoritairement composé d'amidon pour le chien. Réduire l'évolution et la survie différentielle à cette seule adaptation est une simplification abusive.

« Dans la nature, les chiens féraux mangent : »

Cette phrase, bien que laissée en suspens dans le texte source, touche un point essentiel. L'alimentation des chiens féraux a été largement documentée : elle repose principalement sur des charognes, de petits vertébrés (rongeurs, oiseaux, reptiles) et, plus rarement, des déchets humains — avec une part végétale très marginale. Ils mangent ce qu'ils trouvent, mais privilégient clairement les proies animales. Ils ne survivent pas en mangeant du maïs ou du riz soufflé. Ce sont des opportunistes carnivores, pas des végétariens urbains.

« Alors, toujours envie de “recréer” son régime naturel ? »

Oui, à condition qu'il s'agisse d'un régime conforme à la physiologie du chien : structuré, fondé sur des sources naturelles de nutriments essentiels. Pas d'un produit industriel cuit à haute température, surchargé en glucides, enrichi artificiellement et dopé aux exhausteurs de goût. Il ne s'agit pas de nostalgie, mais de cohérence biologique.

Conclusion

Le chien est optimisé pour des nutriments d'origine animale qui sont essentiels.

La vidéo TikTok de C. Devaux simplifie à l'extrême un sujet complexe, usant d'analogies moqueuses et d'affirmations sans fondement qui écartent l'approche scientifique.

La nutrition canine est un champ de recherche actif, aux approches parfois divergentes, y compris sur le plan scientifique. Cet article s'inscrit dans ce débat en apportant un éclairage fondé sur la biologie évolutive face à certaines simplifications. Rappelons toutefois que si l'homme a modifié l'animal, c'est l'industrie agro-alimentaire qui dicte aujourd'hui le contenu de la plupart des gamelles, souvent guidée par la rentabilité plus que par l'adéquation biologique.

Sur le plan pragmatique, et CQFDogs le reconnaît : une alimentation industrielle de qualité, bien choisie, reste sans doute préférable à un régime « naturel » mal conçu ou déséquilibré. L'approche mixte, combinant base industrielle et ajouts frais, est d'ailleurs largement pratiquée. Quant à l'interdiction de mélanger cru et croquettes, elle repose sur un dogme sans fondement scientifique solide. Ce qui importe, c'est la gestion des transitions et l'équilibre nutritionnel global.

Ces considérations sur la mise en œuvre et la flexibilité ne doivent pas faire oublier l'essentiel : le chien est biologiquement optimisé pour des nutriments d'origine animale, essentiels à sa santé, alors que l'amidon — omniprésent dans l'alimentation industrielle — ne l'est pas. La question centrale reste donc l'adéquation biologique du régime proposé.

Cette question est d'autant plus importante que le recul scientifique sur les effets à long terme des croquettes extrudées – relativement récentes et dont le processus modifie les nutriments9 – demeure limité. Parallèlement, l'augmentation observée de maladies chroniques10 chez le chien moderne incite à la prudence et justifie un questionnement approfondi sur l'adéquation des régimes dominants actuels.

Développer

La vidéo TikTok de Charlotte Devaux simplifie à l'extrême un sujet complexe. En multipliant les analogies moqueuses et les affirmations sans fondement, elle écarte toute approche scientifique du sujet.

Le chien, même domestiqué, reste un carnivore opportuniste aux besoins nutritionnels spécifiques, façonnés par des millénaires d'évolution. Ces besoins ne peuvent être niés au profit de formulations marketing ou de généralisations historiques. Remettre en question son discours ne revient pas à contester la compétence de Charlotte Devaux en tant que vétérinaire. Il est toutefois essentiel de séparer la rigueur scientifique du discours populaire, surtout quand il touche à la santé des animaux et qu'il s'adresse à un large public.

Il convient de souligner que la nutrition canine est un domaine de recherche actif où différentes approches font l'objet de débats, y compris au sein de la communauté scientifique et vétérinaire. Cet article s'inscrit dans cette discussion en apportant un éclairage critique basé sur la biologie évolutive et la physiologie, face à un discours beaucoup trop simplificateur.

Ne perdons pas de vue que si l'homme a modifié l'animal, c'est aujourd'hui l'industrie qui modifie son alimentation, et elle ne suit pas toujours la logique biologique.

Il convient toutefois de reconnaître un point pragmatique qui peut être soulevé dans ce débat, et sur lequel CQFDogs s'accorde : une alimentation industrielle (croquettes/pâtée) de haute qualité et judicieusement choisie est sans doute préférable à un régime prétendument "naturel" qui serait gravement déséquilibré ou mal préparé (en omettant par exemple les abats, en déséquilibrant les ratios minéraux ou en négligeant les règles d'hygiène).

Certains choisissent d'utiliser une base d'aliment industriel (comme "filet de sécurité" nutritionnel) tout en donnant des ingrédients frais comme de la viande ou/et des légumes adaptés, pour améliorer la qualité, l'appétence ou la naturalité perçue de la ration. Certains avancent qu'il ne faut pas mélanger alimentation crue et industrielle dans le même repas, mais ces affirmations manquent actuellement de validation scientifique. La physiologie digestive du chien, carnivore opportuniste et doté d'une forte acidité gastrique, suggère une capacité non négligeable à gérer une alimentation mixte, pour peu que les transitions soient gérées avec précaution et que l'équilibre nutritionnel global de la ration soit respecté.

Néanmoins, cette considération essentielle sur la bonne mise en œuvre de n'importe quel régime alimentaire ne saurait invalider la réalité biologique fondamentale développée tout au long de cet article : le chien demeure un carnivore opportuniste dont la physiologie est optimisée pour métaboliser des ingrédients d'origine animale. Le besoin qualitatif et quantitatif en protéines et nutriments issus de sources animales est réel et primordial pour sa santé, tandis que les glucides complexes (amidon), s'ils peuvent être métabolisés grâce à une adaptation partielle, ne constituent pas un besoin nutritionnel essentiel pour cette espèce, contrairement à ce que leur omniprésence et leur proportion dans les aliments industriels pourraient suggérer. La question centrale demeure donc celle de l'adéquation du régime proposé avec la nature biologique intrinsèque du chien.

Cette réflexion est d'autant plus pertinente que l'alimentation industrielle à base de croquettes extrudées représente une expérience nutritionnelle relativement récente (quelques décennies) à l'échelle de l'évolution canine. Le recul scientifique indépendant sur ses effets cumulés à très long terme, sur plusieurs générations successives, demeure limité.

Des études soulignent par ailleurs les modifications que subissent les nutriments lors du processus d'extrusion (pertes vitaminiques, dénaturation de protéines, formation de composés néoformés potentiellement délétères)². Parallèlement, une augmentation préoccupante de la prévalence de certaines maladies chroniques chez le chien moderne (obésité, diabète, allergies, certains cancers...) est observée et fait l'objet de recherches épidémiologiques. Bien que les causes soient multifactorielles (génétique, environnement, mode de vie...), ce manque de recul incite à la prudence et justifie un questionnement approfondi sur l'adéquation des régimes alimentaires proposés aujourd'hui à nos animaux.

Enfin, il conviendrait de s'interroger sur le rôle central de l'industrie de la croquette dans la formation, les prescriptions et les représentations de l'alimentation canine aujourd'hui. D'où vient cette domination ? Quelles en sont les conséquences ? À suivre dans un prochain article.

Références

- Axelsson, E., Ratnakumar, A., Arendt, M. L., Maqbool, K., Webster, M. T., Perloski, M., Liberg, O., Arnemo, J. M., Hedhammar, Å., & Lindblad-Toh, K. (2013). The genomic signature of dog domestication reveals adaptation to a starch-rich diet. Nature, 495(7441), 360–364. https://doi.org/10.1038/nature11837

- Boitani, L., Francisci, F., Ciucci, P., & Andreoli, G. (1995). Population biology and ecology of feral dogs in central Italy. In J. Serpell (Ed.), The Domestic Dog: Its Evolution, Behaviour and Interactions with People (pp. 217–244). Cambridge University Press.

- Dodd, S. A., Cave, N. J., Adolphe, J. L., Shoveller, A. K., & Verbrugghe, A. (2020). Owner's perception of health in dogs fed raw meat-based diets: results from an online survey. BMC Veterinary Research, 16(1), 456. https://doi.org/10.1186/s12917-020-02688-z

- Larson, G., Karlsson, E. K., Perri, A., Webster, M. T., Ho, S. Y. W., Peters, J., ... & Lindblad-Toh, K. (2012). Rethinking dog domestication by integrating genetics, archeology, and biogeography. Proceedings of the National Academy of Sciences, 109(23), 8878–8883. https://doi.org/10.1073/pnas.1203005109

- Sandri, M., Miotto, G., Tenti, S., Stefanon, B., & Pinna, C. (2017). Raw meat based diet influences faecal microbiome and end products of fermentation in healthy dogs. BMC Veterinary Research, 13(1), 65. https://doi.org/10.1186/s12917-017-0981-z

- Vanak, A. T., & Gompper, M. E. (2009). Dietary niche separation between sympatric free-ranging domestic dogs and Indian foxes in central India. Journal of Mammalogy, 90(5), 1058–1065. https://doi.org/10.1644/09-MAMM-A-107.1

Notes :

- Voir par exemple les lignes directrices de l'Organisation Mondiale de la Santé sur l'apport en sucres libres et les recommandations générales sur les régimes alimentaires sains limitant les aliments ultra-transformés. ↩︎

- La pratique de nourrir les carnivores de zoo avec de la viande crue/carcasses est documentée par diverses sources (ex: MSD Veterinary Manual) et les pratiques de sanctuaires spécialisés. Les standards précis (ex: AZA/EAZA Nutrition Advisory Groups) confirment l'importance de régimes adaptés à la biologie de l'espèce, même si l'utilisation de formules commerciales complètes coexiste avec l'alimentation crue. ↩︎

- Les études en archéologie préhistorique et en ethnographie des sociétés de chasseurs-cueilleurs documentent abondamment l'utilisation multifonctionnelle des matières premières animales (voir travaux sur les industries osseuses, le traitement des peaux, etc.) ↩︎

- Se référer aux statistiques contemporaines sur la composition des déchets organiques ménagers (ex: données Eurostat, ADEME en France, EPA aux USA) et aux analyses archéobotaniques/archéozoologiques des dépotoirs historiques, en tenant compte des biais taphonomiques (conservation différentielle des restes). ↩︎

- Se référer aux études archéobotaniques sur les restes de céréales dans les contextes archéologiques (dépotoirs, sites de stockage, latrines) et aux travaux sur l'économie agricole et la gestion des ressources dans les sociétés anciennes. ↩︎

- Se référer aux méthodologies et synthèses en archéobotanique analysant les macrorestes végétaux dans les contextes de rejet (dépotoirs, fosses…), par exemple les travaux interprétatifs sur les restes de traitement des récoltes (ex: méthodologies développées par G. Jones ; M. van der Veen). ↩︎

- L'évolution du statut du chien et de son mode de détention est documentée par les travaux sur l'histoire sociale de la relation homme-animal (voir par ex. James Serpell, "In the Company of Animals", 1996 ; ou les travaux d'Éric Baratay en français, comme "Le Point de vue animal"), par l'archéozoologie analysant les contextes de découverte des restes canins à travers les périodes historiques (voir par ex. le chapitre de Juliet Clutton-Brock sur les origines archéologiques dans Serpell (Ed.), "The Domestic Dog", 1995), et par l'histoire de l'industrie de l'alimentation animale qui émerge véritablement au milieu du XIXe siècle (avec James Spratt) et surtout au XXe siècle avec le développement des aliments en conserve puis extrudés (croquettes) après la Seconde Guerre mondiale. ↩︎

- Se référer aux définitions réglementaires des sous-produits animaux (ex: Règlement (CE) No 1069/2009 en Europe spécifiant l'utilisation de matières de catégorie 3 pour les petfoods) et des produits rendus (rendered products, ex: définitions AAFCO aux USA). La composition exacte varie selon les produits. ↩︎

- Le processus d'extrusion (combinaison de haute température, pression et cisaillement mécanique) est documenté pour son impact sur la qualité nutritionnelle des aliments. Il peut entraîner une dégradation significative de certains nutriments thermosensibles (vitamines du groupe B, A, C, E ; acides aminés essentiels comme la lysine) et potentiellement réduire la biodisponibilité d'autres composants. De plus, il favorise la formation de composés néoformés issus des réactions de Maillard ou de l'oxydation des lipides, tels que les produits de glycation avancée (AGEs) ou l'acrylamide, dont l'accumulation et les effets sur la santé à long terme chez le chien sont encore sujets à investigation. (Pour des synthèses, voir par ex. Tran, Q. D., Hendriks, W. H., & van der Poel, A. F. B. (2008). Effects of extrusion processing on nutrients in dry pet food. Journal of the Science of Food and Agriculture, 88(9), 1487-1493 ; ou des revues plus récentes sur les AGEs dans l'alimentation animale comme celles de van Rooijen et al.). ↩︎

- Des études épidémiologiques à grande échelle, comme celles issues du "Dog Aging Project" ou des rapports réguliers de grands réseaux de cliniques (ex: Banfield Pet Hospital "State of Pet Health" reports aux USA), documentent la prévalence et les tendances de diverses maladies chroniques chez les chiens domestiques (obésité, maladies dentaires, arthrose, diabète, certains cancers, allergies...). Les analyses des facteurs de risque confirment systématiquement leur nature multifactorielle, impliquant la génétique (prédispositions raciales), l'âge, l'environnement et le mode de vie. L'alimentation et le statut pondéral (souvent lié à l'alimentation et à l'exercice) sont régulièrement identifiés comme des facteurs modifiables majeurs influençant le risque ou l'évolution de plusieurs de ces pathologies. Les liens spécifiques entre types d'alimentation industrielle et risques pathologiques spécifiques font l'objet de recherches actives mais complexes (études transversales vs longitudinales, nombreux facteurs confondants). ↩︎

J’ai appris plus de choses ici qu’en 3 rendez-vous véto sur le sujet…

Peu de vétérinaires te conseilleront de donner du cru. D'un côté, on comprend, mais les explications qui vont avec, par contre... non ! Sans oublier qu'ils vendent tous des croquettes,… Lire la suite »

👍👍 Excellent travail !

les vendeurs de croquette en pls

C’est bien de rappeler que la digestion du chien reste celle d’un carnivore même si il vit avec nous depuis longtemps. Le passage sur la pense verte je connaissais pas… Lire la suite »

Comparer le chien au loup en 2025... faut évoluer un peu ! La domestication a changé plein de choses, y compris sa digestion. C'est la base.

Le ton moqueur de la vidéo est insupportable, merci pour le calme et la rigueur de votre réponse.

Cet article est clairement biaisé pro-cru. On ne parle presque pas des dangers des bactéries (salmonelle etc) pour le chien ET pour nous ! C'est pas sérieux.

moi je refuse de leur donner des croquettes par à qui de conscience mais c'est un autre bugdte on peut pas nier 💸💰

La partie sur les crottes 😂 merci pour le fou rire

Mieux vaut rire que pleurer !

au BARF depuis 5 ans et je vois la différence sur mes 2 chiens!

Oui bon l'adaptation à l'amidon ne veut pas dire régime pâtes-pizza H24 ! Logique élémentaire.

Sans blague

On est d'accord, mais... ^^

lol je vais rien dire